浏览数量:60 作者:南京市栖霞区栖霞中心小学 发布时间: 2025-06-24 来源:本站

“王海燕工作室”活动之191:深挖数学育人价值,创新跨学科融合实践

——“王海燕名师工作室”主题研修活动

为落实“立德树人”根本任务,探索学科育人新路径,6月19日下午在石埠桥开展了以“深挖数学育人价值,创新跨学科融合实践”为主题的“王海燕名师工作室”主题研修活动。本次活动旨在打破学科壁垒,深度挖掘数学在多元场景中的育人价值,推动教师实现知识传授与价值引领的有机融合。数学工作室和栖霞中心小学全体数学老师参加了此次活动。

本次活动分为三个环节,第一环节,课堂教学展示。第一节课由工作室成员

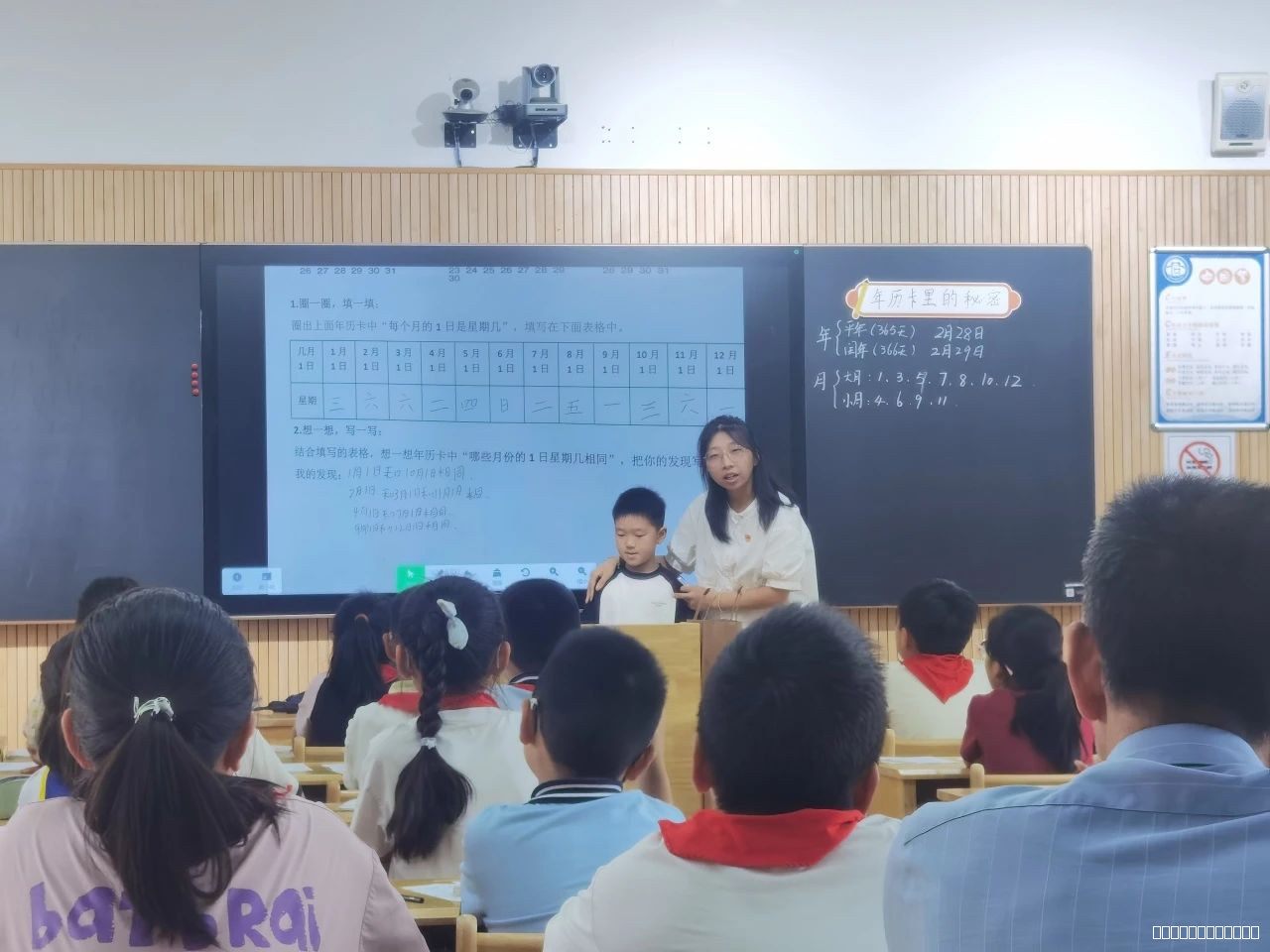

王佳佳老师执教三年级《年历卡里的秘密》,她以复习年月日知识切入,带领学生回顾平年、闰年的天数差异,以及大月、小月的区分,通过交流汇报,唤醒学生已有知识储备,为新授环节做好铺垫。新授时,她围绕“从2025年年历里你有什么发现”展开,设计“圈一圈、填一填”“想一想、写一写”“验一验、判一判”等活动。学生在圈画年历日期、填写星期信息的过程中,自主探究月份1日星期几的规律;通过对比不同年份验证猜想,在小组合作里,深入挖掘年历中数字、日期与星期的关联。综合评价环节,可见教师教学设计指向清晰,紧扣年历探究要点,活动流程完整。

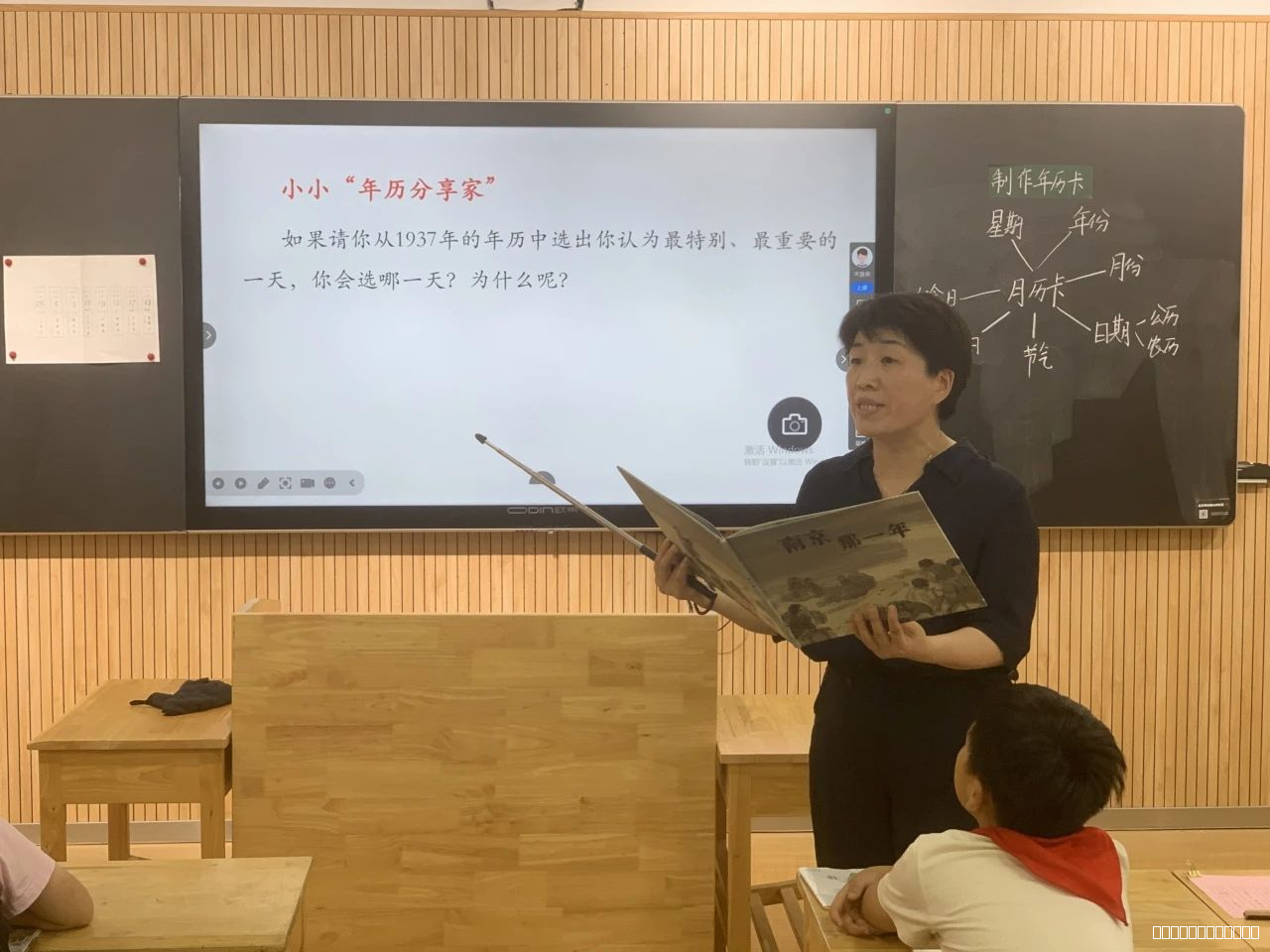

第二节课由工作室主持人王海燕书记执教《不能忘却的1937》。课前,王书记以绘本《南京的那一年》为情感纽带,带领学生在侵华日军南京大屠杀的历史叙事中,感受时间承载的家国记忆。课始,一段《栖霞山的年历卡》视频引出12个月的月历,展示各月月历图片,引导学生观察发现,迅速聚焦月历中的数学元素与文化符号,为新授奠基。新授环节,从2025年6月月历切入,借数学眼光观察,挖掘节日、节气等内容,梳理出月历与星期、年份、纪念日、节日的关联。“小小月历侦探”活动里,对比1月和3月月历,探寻行数秘密;抛出“是否存在4行月历”疑问,聚焦平年2月1日为星期日的特殊情况,层层递进,激发思维。制作年历环节,关联《南京那一年》,以1937年2月25日(元宵节、星期四)为素材,开展“年历复刻家”活动。从讨论“几行月历”规则,到分工合作推算、校对,再到展示汇报,学生在实践中运用数学知识。“年历分享家”任务,让学生从1937年中选特殊日子,融合历史讲述,实现知识与情感共鸣。

第二环节:交流研讨。课堂展示后,全体与会教师在工作室成员丁伟老师的主持下展开了热烈研讨。教师们围绕“如何平衡综合实践活动中的学科边界”“怎样有效指导学生开展实践探究”等问题展开深入研讨。现场教师提出综合实践课程的核心在于引导学生在真实情境中运用知识解决问题,未来教学中应继续深化课程整合,设计出更具育人深度和广度的融合课程,让学生在实践体验中实现素养提升。

第三环节:主题汇报。丁伟老师以《新课标视角下小学数学跨学科主题活动的学习设计与实践》为题展开深度分享。他紧扣新课标提出的“三会”核心素养要求,系统阐述跨学科主题活动的设计路径:通过“数学+”等多学科联动,构建“问题驱动—探究实践—价值升华”的学习链条。他提出王书记给我们带来的这节示范课例中,在设计策略上,着重强调“双主线”架构:以数学知识发展为明线,通过制作年历、时间推算等活动夯实学科基础;以历史文化浸润为暗线,借助《南京的那一年》等人文素材,引导学生感悟时间的人文意义。同时展示了分层任务单创新设计,为跨学科教学提供可操作的实践范式。

本次主题研修活动,是工作室在探索学科育人、推进教学改革道路上的又一次有力实践。它清晰地表明,深挖数学学科的独特育人价值,勇于创新跨学科融合的教学模式,是新时代提升育人质量、落实立德树人的关键所在。工作室成员将持续深化主题式学习研究,开发更多兼具学科深度与育人温度的教学案例,助力学生在跨学科学习中实现全面发展。

撰稿人:王佳佳

摄影人:陈佳丽